日本のRPGの代名詞として、世界中のファンを魅了し続ける「ファイナルファンタジー(FF)」シリーズ。1987年の第一作発売以来、常に最高の技術と斬新なアイデアで、私たちに驚きと感動を与えてきました。

この記事では、FFのナンバリング作品(主にオフライン作品)を振り返りながら、シリーズの大きな魅力である「戦闘システム」の変革と、時代を映し出す「グラフィックおよび演出」の飛躍的な進化が、どのように私たちを新しい冒険へと誘ってきたのかを見ていきましょう。

- 【原点 ファミコン時代】ドット絵で描かれた冒険とターン制コマンドバトルの誕生 (1987年~)

- 【黄金期 スーパーファミコン時代】ATBとドット絵の芸術、そして深まる物語 (1991年~)

- 【3D革命 PlayStation時代】ポリゴンが織りなす衝撃とシネマティックRPGの幕開け (1997年~)

- 【表現力の深化 PlayStation 2時代】フルボイス、進化したグラフィック、多様化する戦闘 (2001年~)

- 『ファイナルファンタジーXII』 (2006年3月16日 / PlayStation 2)

- 【HD時代の胎動 PlayStation 3 / Xbox 360時代】美麗グラフィックと新たなバトルへの模索 (2009年~)

- 『ファイナルファンタジーXIII』 (2009年12月17日 / PlayStation 3)

- 【オープンワールドとアクションの追求 PlayStation 4 / Xbox One時代】自由な冒険と再構築 (2016年~)

- 【最先端技術の結晶 PlayStation 5時代】究極の没入感とアクションRPGへの挑戦 (2023年~)

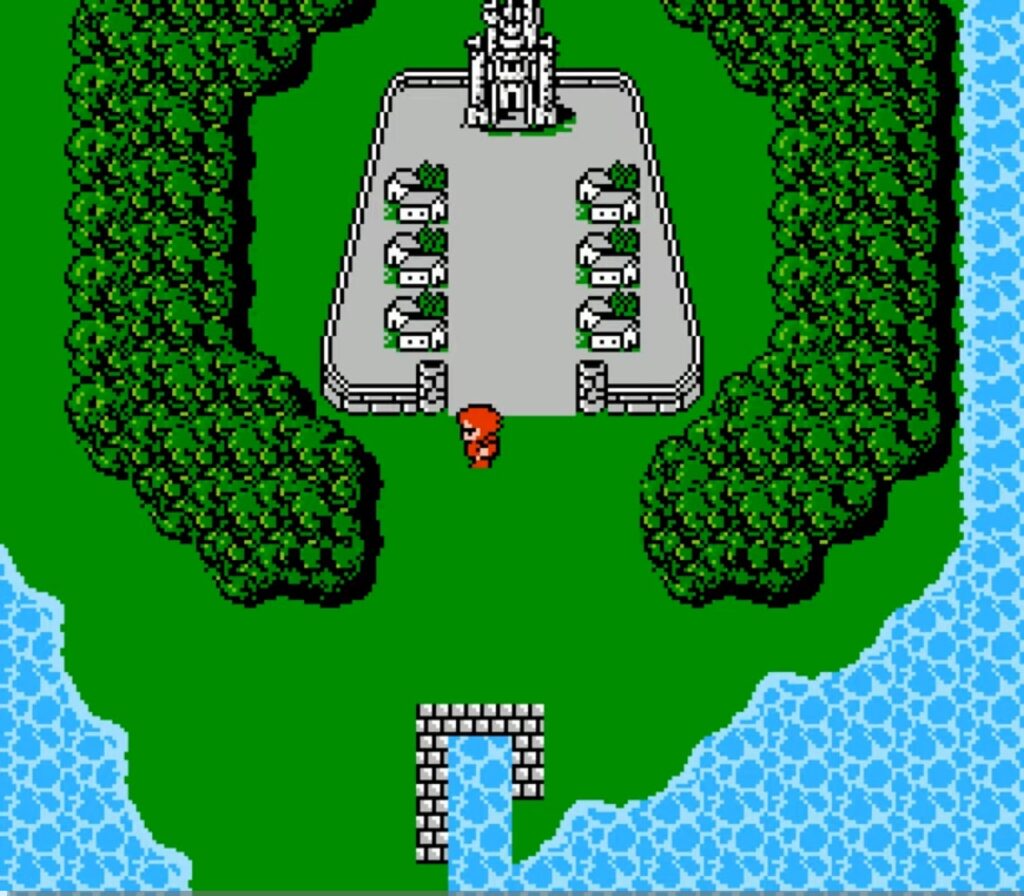

【原点 ファミコン時代】ドット絵で描かれた冒険とターン制コマンドバトルの誕生 (1987年~)

ここから伝説が始まりました。限られた容量の中で、いかに壮大な物語と戦略的なバトルを表現するかの挑戦でした。

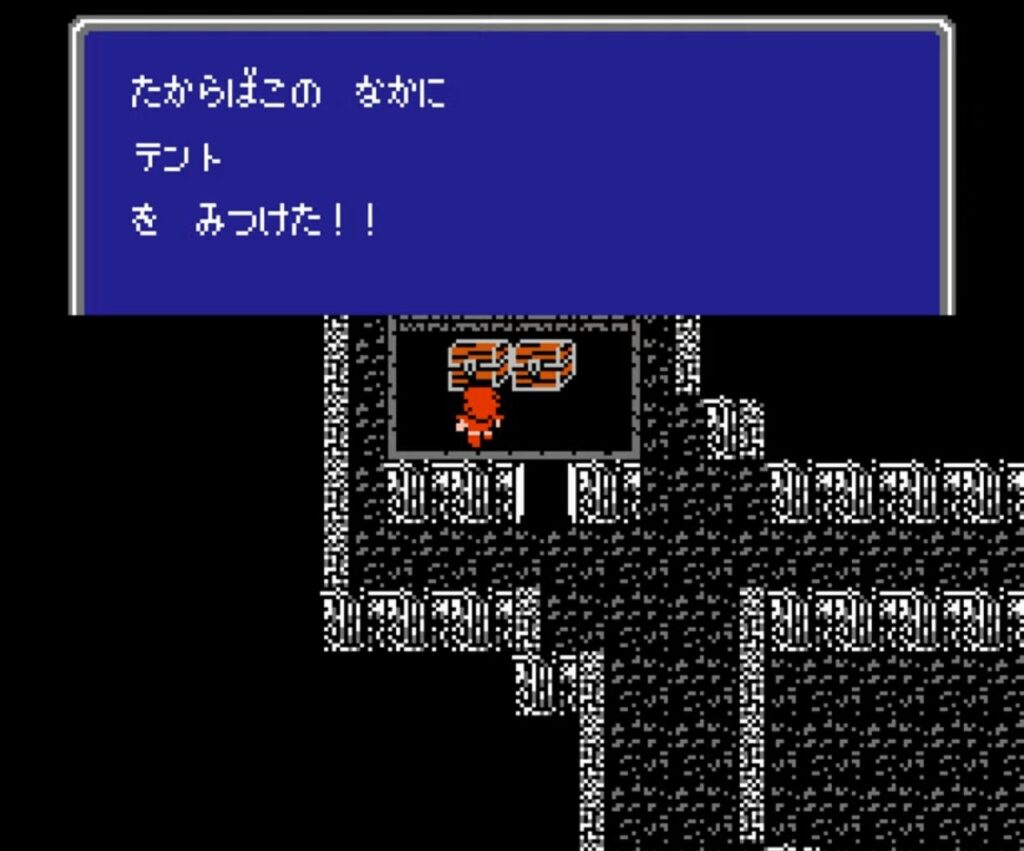

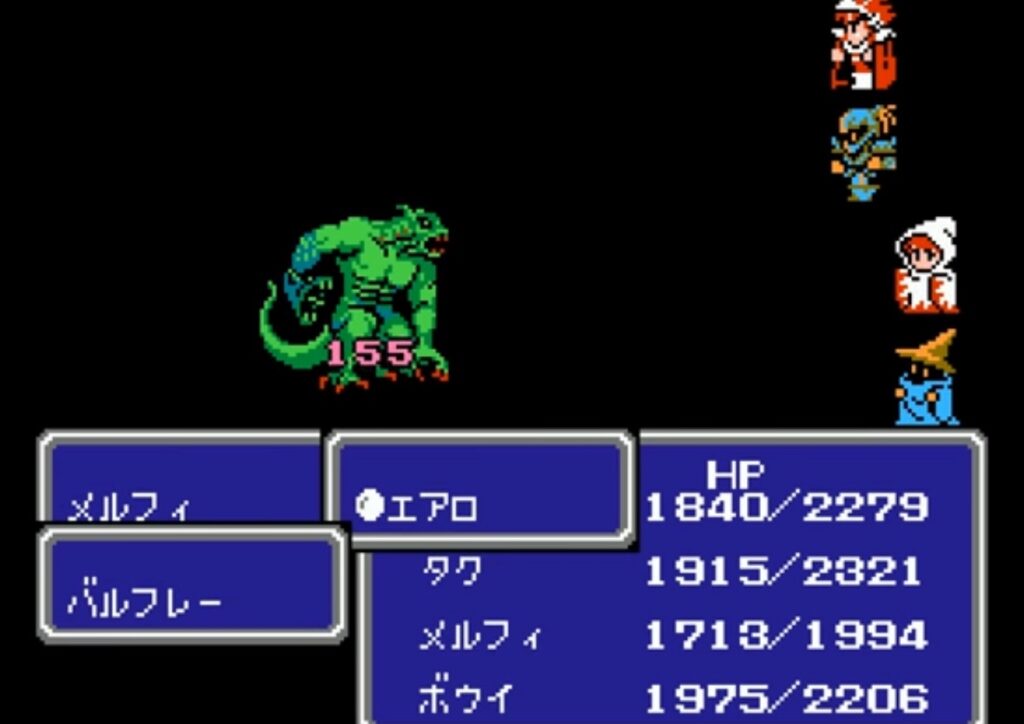

『ファイナルファンタジー』 (1987年12月18日 / ファミリーコンピュータ)

戦闘システム: 当時主流のターン制コマンドバトルを採用。4人の光の戦士を選び、職業の概念も(戦士、シーフ、モンク、魔術師など)。「たたかう」「まほう」といった選択が冒険の鍵を握りました。

グラフィック/演出: 8bitドット絵で描かれた広大なワールドマップとダンジョン。モンスターデザインも秀逸で、後のシリーズにも受け継がれるものが多く登場しました。

『ファイナルファンタジーII』 (1988年12月17日 / ファミリーコンピュータ)

戦闘システム: レベル制を廃止し、武器や魔法の使用回数で成長する「熟練度システム」という意欲的なシステムを導入。キーワードを覚えて会話するシステムも特徴的でした。

グラフィック/演出: 前作を踏襲しつつ、キャラクターの感情表現やドラマティックなイベントシーンの描写に力が入れられました。

『ファイナルファンタジーIII』 (1990年4月27日 / ファミリーコンピュータ)

戦闘システム: 「ジョブチェンジシステム」を大幅に進化させ、戦況に応じて多彩な職業を切り替えられる戦略性を実現。召喚魔法もこの作品から本格的に登場しました。

グラフィック/演出: ファミコン後期の作品として、ドット絵の表現力が向上。飛空艇で空を飛ぶ演出は、冒険のスケールを大きく広げました。

【黄金期 スーパーファミコン時代】ATBとドット絵の芸術、そして深まる物語 (1991年~)

ハードの進化は、FFの世界をより美麗に、戦闘をよりスリリングに、そして物語をより感動的なものへと昇華させました。

『ファイナルファンタジーIV』 (1991年7月19日 / スーパーファミコン)

戦闘システム: シリーズの代名詞となる「ATB(アクティブタイムバトル)」を初導入。敵味方の行動がリアルタイムに進行する緊張感あふれるバトルは画期的でした。キャラクターごとに固定されたジョブとアビリティも物語性を高めました。

グラフィック/演出: 16bit化により、キャラクターの表情や動きが豊かになり、背景も美麗に。ドット絵ながらも、イベントシーンでのキャラクターの感情表現は多くのプレイヤーの心を打ちました。

『ファイナルファンタジーV』 (1992年12月6日 / スーパーファミコン)

戦闘システム: 『III』のジョブチェンジシステムをさらに発展させ、アビリティを組み合わせてキャラクターを自由にカスタマイズできる「アビリティシステム」を搭載。プレイヤーの戦略次第で無限の戦術が生まれました。

グラフィック/演出: ドット絵のクオリティがさらに向上。ジョブごとのキャラクターグラフィックも多彩で、見ているだけでも楽しいものでした。

『ファイナルファンタジーVI』 (1994年4月2日 / スーパーファミコン)

戦闘システム: 個性豊かな多数のプレイアブルキャラクターが登場し、それぞれが固有のコマンドを持つ。魔石システムによる魔法習得とステータスアップも特徴。ATBを継承しつつ、戦略の幅が広がりました。

グラフィック/演出: スーパーファミコンにおけるドット絵表現の頂点とも言える美麗なグラフィック。キャラクターの細やかな感情描写、オペラシーンや魔導アーマーの行進など、映画的な演出は圧巻でした。

【3D革命 PlayStation時代】ポリゴンが織りなす衝撃とシネマティックRPGの幕開け (1997年~)

次世代機への移行は、FFシリーズに「3Dポリゴン」と「プリレンダCGムービー」という二つの強力な武器をもたらし、ゲームの表現力を新たな次元へと引き上げました。

『ファイナルファンタジーVII』 (1997年1月31日 / PlayStation)

戦闘システム: ATBを継続しつつ、武器や防具に「マテリア」を装着することで魔法やアビリティをカスタマイズする「マテリアシステム」を採用。リミット技の演出も派手になりました。

グラフィック/演出: 3Dポリゴンで描かれたキャラクターが、美麗なプリレンダCGで描かれた背景の上を動き回る表現は、当時としては衝撃的。要所で挿入される高品質なCGムービーは、物語への没入感を飛躍的に高め、「ゲームが映画に近づいた」と評されました。

『ファイナルファンタジーVIII』 (1999年2月11日 / PlayStation)

戦闘システム: 魔法を敵から「ドロー」し、ステータスを強化する「ジャンクションシステム」という独特なシステムを導入。G.F.(召喚獣)の育成も重要でした。

グラフィック/演出: キャラクターの頭身がリアルになり、より人間らしいプロポーションに。CGムービーのクオリティと量がさらに向上し、特にオープニングやイベントシーンの映像美は語り草となりました。

『ファイナルファンタジーIX』 (2000年7月7日 / PlayStation)

戦闘システム: 「原点回帰」をテーマの一つとしつつ、アビリティを武具から習得するシステムを採用。戦闘に復帰できる「いつでもリジェネ」や、特定の状況で強力な技が使える「トランス」も特徴。

グラフィック/演出: デフォルメされた温かみのあるキャラクターデザインと、ファンタジー色豊かな世界観を美麗な3Dグラフィックで表現。CGムービーも健在で、物語を彩りました。

【表現力の深化 PlayStation 2時代】フルボイス、進化したグラフィック、多様化する戦闘 (2001年~)

ハード性能の向上は、キャラクターの感情をより豊かに伝え、戦闘システムに更なる多様性をもたらしました。

『ファイナルファンタジーX』 (2001年7月19日 / PlayStation 2)

戦闘システム: ターン制ながら戦略性の高い「CTB(カウントタイムバトル)」を導入。行動順を視覚的に確認しながら戦うことができました。キャラクター育成には「スフィア盤」という独特なシステムが用いられました。

グラフィック/演出: シリーズ初のキャラクターフルボイス化が実現。フェイシャルアニメーションも進化し、キャラクターの感情がよりダイレクトに伝わるように。水の表現や美しい風景描写もPS2の性能を存分に活かしていました。

『ファイナルファンタジーXI』 (2002年5月16日 / PlayStation 2, Windows – MMORPG)

戦闘システム: シリーズ初の本格MMORPGとして、広大な世界で他のプレイヤーと共に冒険するリアルタイムバトルを採用。ジョブの組み合わせや連携が重要でした。

グラフィック/演出: 当時のMMORPGとしては高品質な3Dグラフィックでヴァナ・ディールの世界を表現。多くのプレイヤーが同時に存在するオンラインならではの賑わいがありました。

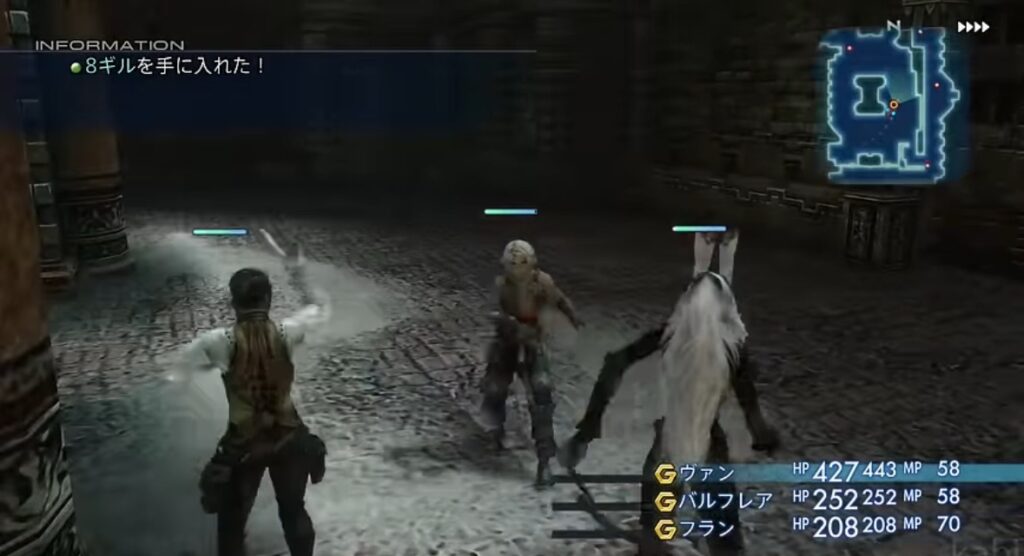

『ファイナルファンタジーXII』 (2006年3月16日 / PlayStation 2)

戦闘するシステム: フィールドとバトルが一体化した「ADB(アクティブ・ディメンション・バトル)」と、キャラクターの行動を細かく設定できる「ガンビット」システムが最大の特徴。戦術を組み立てる楽しさがありました。

グラフィック/演出: PS2後期の作品として、非常に緻密で広大な世界観を表現。イヴァリースという独特の文化を持つ世界の作り込みは圧巻でした。

【HD時代の胎動 PlayStation 3 / Xbox 360時代】美麗グラフィックと新たなバトルへの模索 (2009年~)

HDグラフィックによる映像美が標準となり、戦闘システムもリアルタイム性をより重視した方向へと進化を模索しました。

『ファイナルファンタジーXIII』 (2009年12月17日 / PlayStation 3)

戦闘システム: ロールを瞬時に切り替えて戦う「オプティマチェンジ」システムが特徴。スピーディーで戦術的なリアルタイムバトルが展開されましたが、一本道のマップ構成と共に賛否も。

グラフィック/演出: HD解像度による美麗なグラフィックは、キャラクターの質感や世界のディテールを飛躍的に向上させました。プリレンダムービーとリアルタイムレンダリングの境界が曖昧になるほどでした。

『ファイナルファンタジーXIV:新生エオルゼア』 (2013年8月27日 / Windows, PS3 – MMORPG)

戦闘システム: 旧FFXIVの評価を受け、バトルシステムを一新。MMORPGとしての遊びやすさと戦略性を両立させました。

グラフィック/演出: 美麗なグラフィックで広大なエオルゼアの世界を描き出し、多数のプレイヤーを魅了。頻繁なアップデートによるストーリー展開も高く評価されています。

【オープンワールドとアクションの追求 PlayStation 4 / Xbox One時代】自由な冒険と再構築 (2016年~)

広大な世界を自由に冒険するオープンワールドの要素や、よりアクション性の高い戦闘システムが取り入れられ、FFは新たなステージへと進みました。

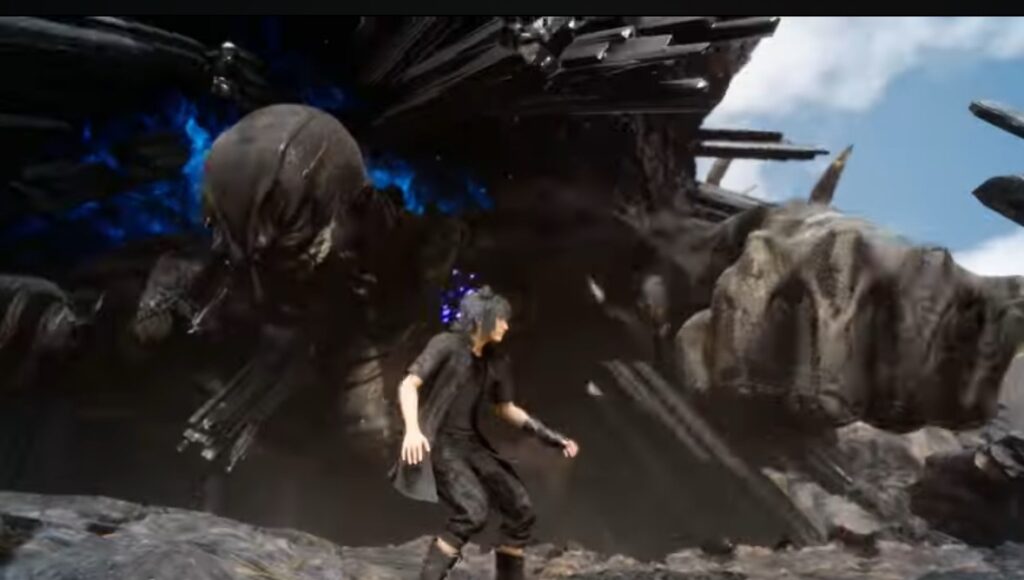

『ファイナルファンタジーXV』 (2016年11月29日 / PlayStation 4, Xbox One)

戦闘システム: シリーズ初の本格的なオープンワールドを採用し、戦闘もアクション性の高いリアルタイムバトルに。仲間との連携や「シフトブレイク」といった派手なアクションが特徴。

グラフィック/演出: 美しく広大なオープンワールドの世界と、そこで旅をするキャラクターたちのリアルな描写が魅力。食事のシーンなど日常描写にも力が入れられました。

『ファイナルファンタジーVII リメイク』 (2020年4月10日 / PlayStation 4)

戦闘システム: オリジナルのATBをベースに、アクション要素を大胆に融合させたハイブリッドなバトルシステム。コマンド入力の戦略性とアクションの爽快感が両立。

グラフィック/演出: 現代の技術でミッドガルを再構築。キャラクターの表情や声、細部まで作り込まれた街並みは圧巻。原作のイベントシーンもよりドラマティックに描かれました。

【最先端技術の結晶 PlayStation 5時代】究極の没入感とアクションRPGへの挑戦 (2023年~)

最新ハードの性能を最大限に活かし、映画のようなグラフィックとアクション性の高い戦闘で、プレイヤーをFFの世界へ深く引き込みます。

『ファイナルファンタジーXVI』 (2023年6月22日 / PlayStation 5)

戦闘システム: シリーズ初の本格的なアクションRPGへと舵を切り、主人公クライヴが多彩なアビリティや召喚獣の力を駆使して戦うスピーディーで爽快なバトルを実現。召喚獣同士のド迫力バトルも大きな見どころ。

グラフィック/演出: PS5の性能を活かした圧倒的なグラフィックと、映画さながらのシネマティックな演出が特徴。重厚なダークファンタジーの世界観を見事に描き出しています。

『ファイナルファンタジーVII リバース』 (2024年2月29日 / PlayStation 5)

戦闘システム: リメイクからさらに進化したバトルシステム。広大なワールドマップでの探索が可能になり、仲間との連携技も追加。

グラフィック/演出: 美麗なグラフィックで再現された原作の世界はさらに広がりを見せ、多くのプレイヤーを魅了。キャラクターたちの新たな物語にも注目が集まっています。

まとめ:挑戦と革新の歴史、それがファイナルファンタジー

ドット絵のコマンドバトルから始まったFFの冒険は、ATBの導入、3Dポリゴン革命、フルボイス化、そしてリアルタイムアクションへと、常に時代の最先端技術を取り込み、戦闘システムとグラフィック・演出の両面で私たちを驚かせ、楽しませてくれました。

それぞれのナンバリング作品が、その時代のRPGの新たなスタンダードを提示し、数え切れないほどのプレイヤーに忘れられない体験を刻んできました。

これからもファイナルファンタジーは、きっと私たちの想像を超える新しい驚きと感動の世界を見せてくれることでしょう。次の「FF」がどんな進化を遂げるのか、期待は尽きません。

【みんなの反応】

FF4のATB導入はマジで衝撃だったよな。キャラが勝手に動く!ってなったわw VIのドット絵は芸術の域

VIIのムービー初めて見た時の鳥肌、今でも覚えてる。あれで人生変わったヤツ、絶対多いだろwww

FFXで初めてキャラが喋った時の感動…。CTBも戦略的で好きだった。

XVやXVIのアクション、最初は戸惑ったけど慣れると爽快なんだよな!召喚獣バトルとか映画見てるみたいだわ

結局どのFFも発売当時は最高なんだよな!システムもグラも毎回挑戦してて、それがFFらしさ。次はどんな世界見せてくれるか楽しみすぎる!